Der öffentliche Raum ist begrenzt und der Nutzungsdruck nimmt aufgrund steten Zuzugs, zunehmenden Verkehrs und notwendiger Nachverdichtungen immer weiter zu. Welche Möglichkeiten gibt es, den öffentlichen Raum sozial gerecht aufzuteilen?

Wem gehört der öffentliche Raum?

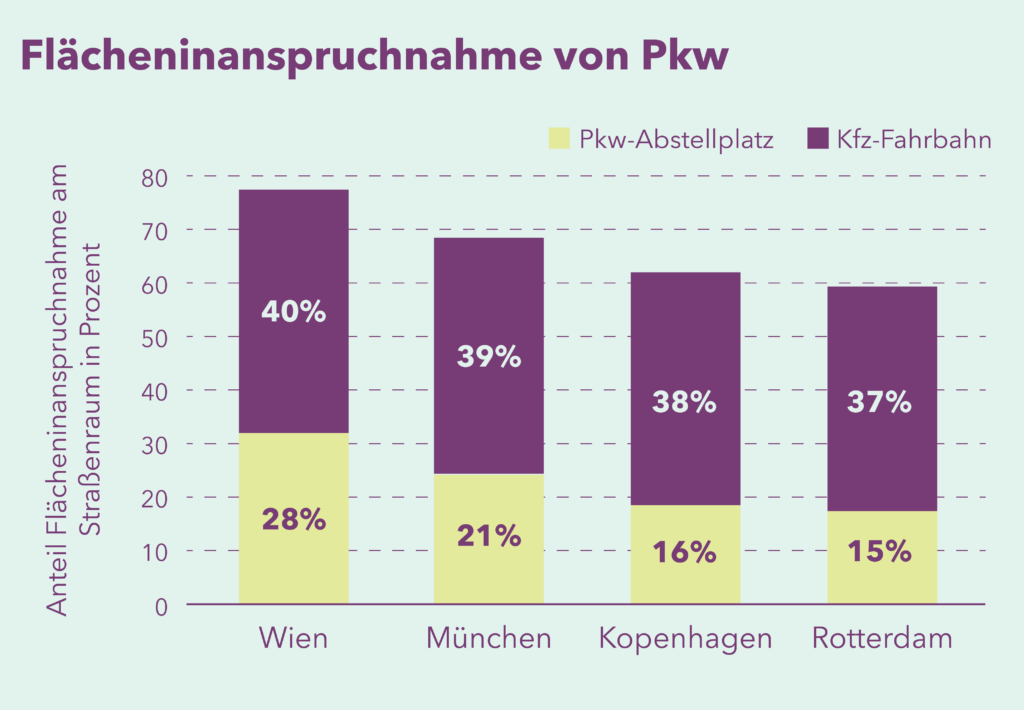

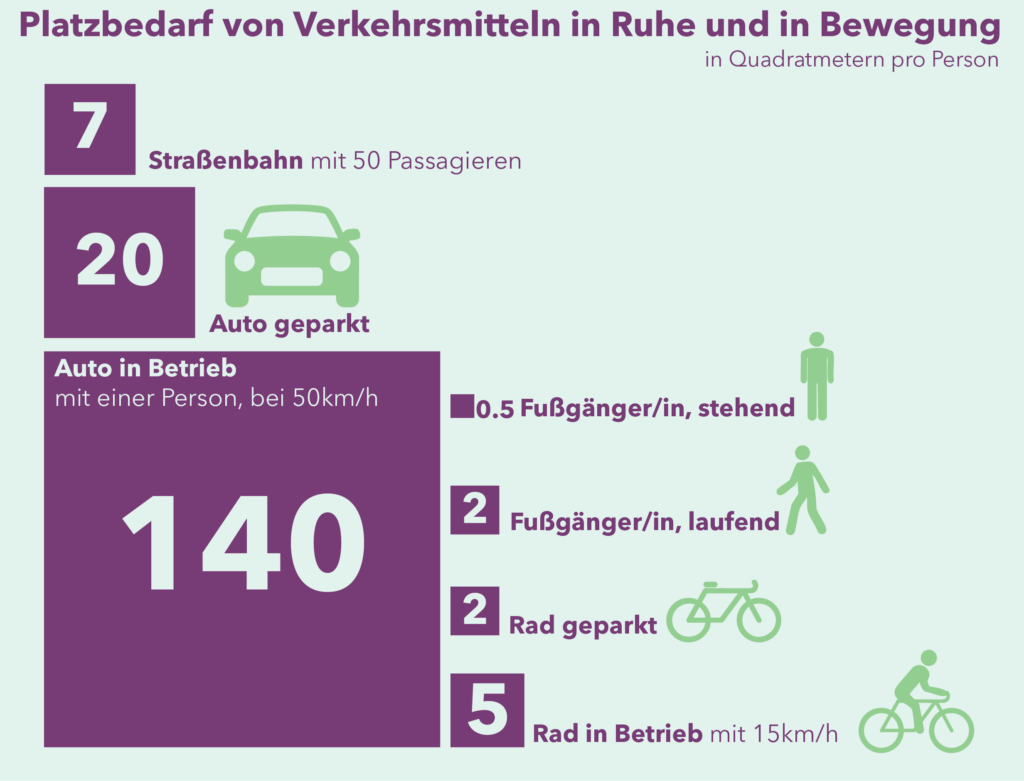

Um Flächengerechtigkeit in den Städten herzustellen, müssen aktuell herrschende Ungerechtigkeiten korrigiert und autogerechte Städte wieder zu menschengerechten Städten gemacht werden. Das Auto nimmt sowohl in Bewegung als auch stehend einen Großteil des verfügbaren Platzes ein, wie sich in verschiedenen Städten zeigt (siehe Abb. 2 und Abb. 3). Das führt nicht nur dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer:innen zurückgedrängt werden, sondern auch dazu, dass sich Fußgänger:innen und Radfahrende im öffentlichen Raum oftmals weniger sicher fühlen.

Ziel der geplanten und gebauten Umgebung sollte es jedoch sein den sich darin aufhaltenden Personen Raum und Sicherheit zu bieten, wobei unterschiedliche Gruppen (etwa Kinder und ältere Menschen) besondere Bedürfnisse und Anforderungen an diesen Raum aufweisen. Der Schwerpunkt ist auf diese Personen zu lenken und Räume zu schaffen, die ein freies gefahrloses Fortbewegen und Aufhalten steigern.

Wie kann dies funktionieren?

Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Modelle, den öffentlichen Raum funktional zu teilen – oder eben nicht:

Modell A: der zugeordnete Raum

Für alle Benutzer:innen und Fortbewegungsmittel gibt es eigene Zonen, in der Regel eigene Fahrbahnen und Stellplätze. Bei der Anzahl der unterschiedlichen Nutzungen durch Fußgänger:innen, Personen mit Rollstuhl, Laufräder, Dreiräder, Kinderräder, Scooter, Fahrräder, Lastenräder, E-Bikes, Pedelecs, Mopeds, Motorräder, Autos, LKW, Bus, Tram, Einsatzfahrzeuge ist die Teilung komplex. Viele internationale Beispiele zeigen gute und schlechte Lösungen. Oft leidet die Sicherheit jedoch bei Übergängen aufgrund der Geschwindigkeiten, Masse und Mächtigkeit der immer größer und schwerer werdenden PKW´s.

Modell B: der gemeinsame Raum

Wie z.B. die Wohnstraße, die Spielstraße, Shared Space, Begegnungszonen, Plätze und ähnliche Konzepte. Alle Verkehrsteilnehmer:innen benützen, befahren, begehen denselben Platz, dieselbe Straße. Alle bewegen sich langsam, behutsam, geben Vorrang, weichen aus, nehmen Rücksicht. Grundsätzlich gute Lösungen, sie eignen sich aber nicht für alle Straßenräume.

Modell C: MIV-Anteil durch Angebotsplanung reduzieren

Flächen für den MIV durch Angebotsplanung (Radwege, Radabstellanlagen, Fußwege, ÖV-Ausbau etc.) reduzieren, mit begleitenden politischen Maßnahmen (Parkraumbewirtschaftung, Zweitwohnsitzregelungen, Ökologisierung der Pendlerpauschale, Unternehmen fördern, die nachhaltige Mobilität unterstützen (keine e-Automobilität), Vergünstigtes Klimaticket für Arbeitende, bis hin zur Raumordnung –> keine Baulandausweisung in die Fläche, Rückwidmungen etc.

Individuell angepasste Mobilitätslösungen

sind der richtige Weg und bereits Stand der Planung. Empfohlen wird, solche Lösungen durchgängig vorzusehen, bei allen Neugestaltungen. Die zahlreichen Interessen sind zu berücksichtigen, vor allem aber ist das Gesamtinteresse zu wahren. Dieses stimmt oft mit den Interessen der nicht Gehörten, nicht lautstark Protestierenden überein. Vorrangig ist auch das öffentliche Interesse der Nachhaltigkeit.

Wie können nun verschiedene Verkehrsmittel und -modi nebeneinander existieren und eine größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen gewährleisten?

Es braucht ein Zusammenspiel aus adäquater Ausgestaltung sowie Akzeptanz und dem Nutzungsverständnis der sich im Raum aufhaltenden Personen. Ein spezielles Beispiel sind Lokalbahnen und Bahnen im öffentlichen Raum, beispielsweise in der Schweiz. In vielen Orten ist die Bahn in den Ort eingebunden und stellt offensichtlich kein größeres Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer:innen dar. Das liegt wohl an der langjährigen Gewohnheit und Erziehung.

Dies ist auch in Basel am Tellplatz erkenntlich. So bindet sich ein wichtiger Verkehrsknoten einer Straßenbahn unauffällig an einen lebendigen Platz. Mittels der Maßnahmen einer Mischform von Tempo 30 und einer Begegnungszone wird dies erreicht. [2] In der baulichen Ausführung des Platzes wird durch kleine Materialunterschiede und Höhensprünge von maximal drei cm das Verschmelzen verschiedener Zonen unterstrichen. Der Wunsch nach Attraktivierung ging in den letzten Jahren jedoch noch weiter. Anrainer:innen wünschen sich einen klaren Dorfplatz für ihr Quartier. Ausschlaggebend dafür waren die angesiedelten Gastronomie, der Wunsch nach Fläche für diverse Märkte und Versammlungsmöglichkeiten. Mittels einer Petition [3] [4] wurden im nördlichen Bereich des Platzes Fahrverbote für den motorisierten Individualverkehr donnerstags, freitags abends und Samstag ganztags eingeführt. Den Straßenbahnverkehr betrifft das Verbot nicht. Am Beispiel Tellplatz wird klar ersichtlich, diverse Nutzungsansprüche, unterschiedliche Verkehrsteilnehmende und die Themen Sicherheit und Aufenthaltsqualität müssen nicht zwingend in Konkurrenz zueinanderstehen.

Links:

- [1] Heinrich-Böll-Stiftung, VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. (2019): Mobilitätsatlas. Daten und Fakten für die Verkehrswende. 2019. Online verfügbar unter: https://www.boell.de/sites/default/files/2019-11/mobilitaetsatlas.pdf, abgerufen am 13.06.2024

- [2] Saurer, Mario (2020): Learning from Basel. Der Umgang mit öffentlichen Außenraum in Gründerzeitquartieren. Diplomarbeit, Technische Universität Wien. reposiTUm. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.34726/hss.2020.68025, abgerufen am, 17.06.2024

- [3] Bericht der Petitionskommission zur Petition P466 «Boulevard Tellplatz». 20.11.2023. Online verfügbar unter: https://grosserrat.bs.ch/dokumente/100406/000000406198.pdf, abgerufen am 13.06.2024

- [4] Basel Unterwegs (2024): Der Tellplatz lädt zum Flanieren ein. Basel, 24.04.2024. Online verfügbar unter: https://www.basel-unterwegs.ch/blog/2024/04/boulevard-tellplatz/, abgerufen am 01.07.2024

- [5] VCÖ-Factsheet (09/2021): Parkraumbewirtschaftung für Mobilitätswende nutzen. Online verfügbar unter: https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-parkraumbewirtschaftung-fuer-mobilitaetswende-nutzen, abgerufen am 01.07.2024

- [6] Furchlehner, J., Lička, L. (2019). Back on the Street: Vienna, Copenhagen, Munich, and Rotterdam in focus. Journal of Landscape Architecture, Volume 14, 2019, Issue 1. https://doi.org/10.1080/18626033.2019.1623551